Un article de Marie-Christine Bidault

Préservons la santé de nos sols agricoles pour préserver la planète

Ressource essentielle pour la production agricole, le sol est aussi l’un des plus grands réservoirs terrestres de carbone, pouvant contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aujourd’hui, celui-ci est de plus en plus menacé par certaines pratiques agricoles qui contribuent à une dégradation de ses capacités à capter du carbone et à le stocker sous forme de matière organique. Des pratiques différentes peuvent lui permettre de retrouver tout son potentiel.

Un réservoir de carbone important mais disparate et fragile.

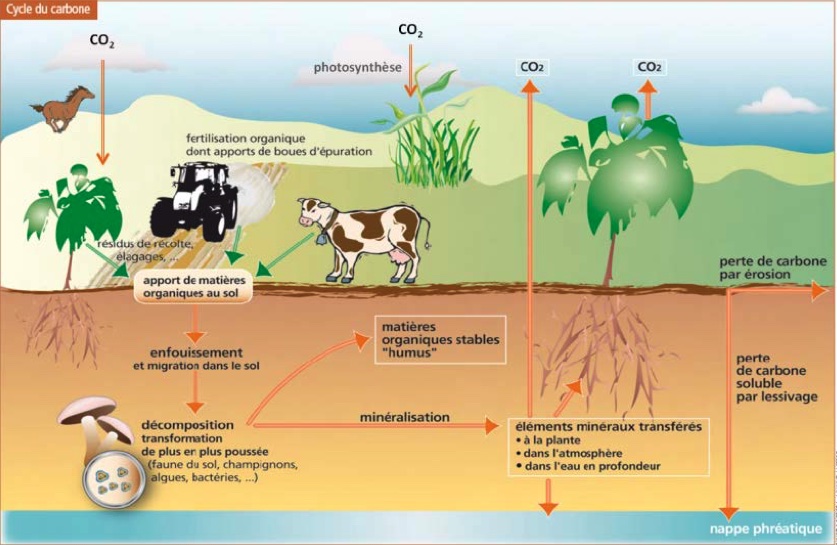

L’importance du sol dans le captage de CO2 est potentiellement très élevée. Le sol est un endroit où coexistent matières minérales et organiques, où vivent de nombreuses espèces et qui permet aux végétaux présents à sa surface de se nourrir via leur système racinaire. Ces végétaux vont absorber le CO2 atmosphérique lors de leur photosynthèse, afin de produire l’énergie nécessaire à leur développement. Ensuite, une partie du carbone de ces plantes va se retrouver dans le sol, par la croissance et la mort de la matière végétale ou encore par les composés carbonés émis par les racines. Il y a donc un apport actif de carbone depuis l’atmosphère vers les sols, via les végétaux. Et l’inverse est aussi vrai : via la décomposition des matières organiques (ou minéralisation) et la respiration microbienne, le sol rejette du CO2 dans l’atmosphère.

Le climat influe sur la teneur en carbone organique des sols en jouant sur les entrées, à travers la productivité végétale par exemple, et sur les sorties par l’intermédiaire de l’activité biologique et de l’érosion (pluie, vent). Les flux de carbone dans les sols dépendent eux de nombreux facteurs : nature des écosystèmes ; nature et quantité des apports de matières organiques (compost, fumiers…) ; activité biologique dont dépendent à la fois l’humification (transformation de matières végétales en humus) et la minéralisation, l’équilibre entre les deux étant principalement fonction des conditions physicochimiques, de la température et des possibilités de liaisons entre les matières organiques et des particules minérales (en particuliers les argiles). L’association de ces deux types de matière va augmenter le temps de présence du carbone dans le sol, car elle assure une protection physique et physicochimique vis-à-vis des micro-organismes décomposeurs. Or, cette protection est susceptible d’être affectée par les changements climatiques comme par les pratiques culturales.

Enfin, selon la nature du sol et son usage, le stockage de carbone dans les sols est très inégal : entre tourbières, sols forestiers, sols agricoles, sols dégradés ou artificialisés, les écarts sont grands. Les sols de forêts et de prairies sont ceux qui vont en stocker le plus (80 tC/ha sur les 30 premiers cm de sol – ADEME). Par contre, pour les sols cultivés, cultures annuelles et vergers (35 tC/ha), vignes (50 tC/ha), cette aptitude est plus faible.

Des pratiques agricoles à l’origine d’une perte de capacité de stockage du carbone.

La clé d’une bonne santé du sol repose sur sa structure qui est l’agencement dans l’espace de ses constituants (déterminée par la forme des agrégats, les plus petits éléments indivisibles du sol), elle-même dépendante de sa porosité (espaces remplis d’eau et d’air). Celle-ci régit l’aération, la rétention d’eau et le drainage du sol ; elle est donc indispensable à la vie du sol. Or certaines pratiques entrainent une diminution de cette porosité. Le passage d’engins mécaniques, le surpâturage des animaux, l’irrigation intensive provoquent un tassement à l’origine d’une descente dans le sol des particules fines de surface lorsqu’elles ne sont pas assemblées par de la matière organique. C’est alors qu’apparaissent des zones compactées et donc une baisse de la porosité.

La santé du sol repose aussi sur les organismes présents qui vont assurer des fonctions vitales pour son fonctionnement : maintien de la structure du sol, régulation des processus hydrologiques, détoxification, cycle des éléments nutritifs, décomposition de la matière organique et échanges de gaz et séquestration du carbone. Ils jouent aussi un rôle dans la lutte contre les ravageurs et maladies des plantes, ils contribuent à augmenter l’efficacité de l’absorption de nutriments par celles-ci et jouent donc un rôle important dans leur développement. Or certaines pratiques agricoles exercent une influence négative. La simplification des assolements limite fortement le nombre de plantes cultivées possédant différents systèmes racinaires et métabolismes qui contribuent à enrichir la vie du sol. Cette simplification culturale, se traduit aussi par une perte en quantité et en qualité des résidus végétaux et de la matière organique du sol, et aboutie à une diminution des types d’habitat et de nourriture pour les organismes du sol. Une utilisation inappropriée des engrais chimiques et produits phytosanitaires contribuent aussi à cette perte de biodiversité.

Face à ce constat, il existe des solutions déjà mises en place en partie par ceux qui pratiquent une agriculture biologique, une agriculture de conservation des sols, ou encore une agriculture régénérative. Parmi les pratiques qui vont contribuer à améliorer la santé des sols, citons la réduction ou l’élimination du travail du sol, l’utilisation de cultures intermédiaires et d’engrais verts, ou la conservation des résidus de récolte pour maintenir une couverture permanente du sol. La santé du sol passe aussi par la restauration du microbiome plante/sol (communautés microbiennes du sol entretenant d’étroites relations avec les plantes et jouant un rôle dans leur croissance). Pour cela, il s’agira d’épandre du compost ou du fumier pour améliorer la teneur en matière organique du sol. En élevage, la pratique du pâturage dynamique tournant, permettra d’éviter le surpâturage, et améliorera la fertilité du sol, la biodiversité des insectes et des plantes, et donc la séquestration du carbone.

Un article de Marie-Christine Bidault